以前の記事でもご紹介したように、中国の大学入学試験「高考(ガオカオ)」は毎年6月7日から9日にかけて実施されます。この時期には、「高考」に関連する話題が連日のように検索トレンドを賑わせますが、近年、注目を集めているのが「高考点数の非公開」という現象です。

こうした現象を理解するには、中国における受験文化の背景を知っておく必要があります。中国では、試験の成績が非常に重視されており、特に高得点の生徒は学校にとって重要な「実績」として扱われがちです。「うちの学校から上位◯%に何人が入った」「◯◯さんが何点を取った」といった情報が、広報活動の一環として当然のように使われています。また、地方自治体が優秀な成績を収めた生徒に祝賀メッセージを送ることも珍しくありません。さらに、こうした上位層の生徒には、大学のリクルート担当者から「ぜひ本学へ」と個別に声がかかることもあります。

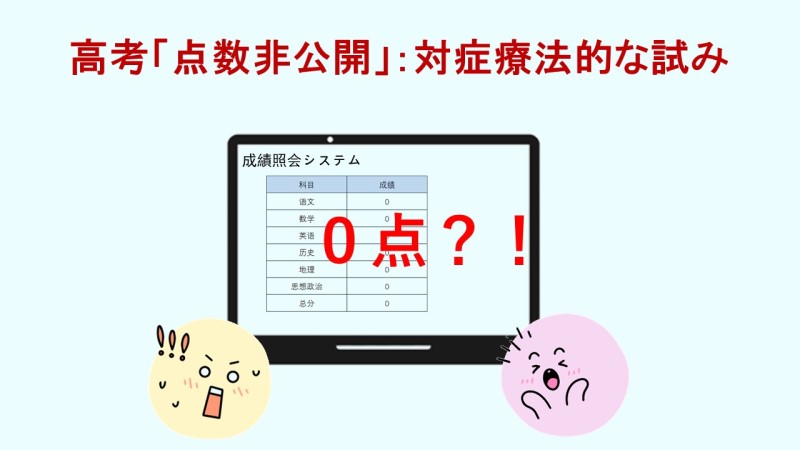

そうした状況のなか、「湖北省で初めて成績が非公開となった高得点者が現れる」「襄陽四中では6人が非公開対象に」などのニュースが続々と報じられるようになりました。調べてみると、これは一部の省で導入された特別な措置で、文系・理系それぞれの成績上位者に対し、得点結果を非公開にするというものです。具体的には、成績照会システム上で技術的にスコアを表示させず、該当する受験生には「0点」と表示される代わりに、おおよその順位範囲が通知されます。

この措置には、いくつかの狙いがあるとされています。一つは、マスコミによる“学力エリート”の過度な取り上げを抑えること。もう一つは、大学側のリクルート担当者による行き過ぎた接触を避けることです。

しかし、現実は政策の意図とは大きく異なる方向へと進んでいます。点数が非公開になったにもかかわらず、「非公開対象の人数」が学校の宣伝材料や競争の指標として利用されており、むしろ新たな“実績”として強調されているのが現状です。この点数非公開政策は、短期的には特定の受験生への過度な注目を抑える効果があったかもしれません。しかし、社会に根強く存在する「点数至上主義」の価値観を揺るがすまでには至っていないのが実情です。点数とは本来、学習成果を測るための一手段にすぎないはずですが、技術的に隠したところで、それがあたかも教育の最終的な目標であるかのように扱われる状況は変わっていません。

こうした点数非公開の取り組みは、試験制度改革に向けた教育当局の模索の一環かもしれません。しかし、それは根本的な解決には程遠く、一時しのぎの「鎮痛剤」のようなものにすぎないのではないでしょうか。

三石